桑塔亞那的「美感」表現說-以「兩個芙列達」為例

On ' Two Fridas' with George Santayana's Doctrine of Aesthetic Expression

作者: 楊衍畇(臺灣師範大學美術研究所博士)

Yang Yen-Yun (Ph.D. in Arts, Taiwan National Normal University, Taiwan, R.O.C.)

在現代美學史中,西裔美籍美學家桑塔亞那(George Santayana)以1896年出版的「美感」(The Sense of Beauty)奠定其美學地位,認為美是客觀化的快感,並將美感與快感之間的差異深刻剖析。一般人在觀賞畫作時,或聆聽音樂時,會有感而發,便是因為將自身主觀的情感投射至畫作、音樂等客觀的對象上,物我合一,美感油然而生;對藝術家而言,在創作的過程中,同樣會將情感表現於作品中。桑塔亞那在「美感」一書中,將美的元素分為三種:素材 (materials)、形式(forms)、表現(expression),本文將以墨西哥畫家芙列達. 卡蘿( Frida Kahlo, 1907- 1954)的畫作「兩個芙列達」(1939) 為例,具體說明桑塔亞那「美感」中的表現說,並試圖比對其他現代美學家對美的「表現」看法。

桑塔亞那的美學中心思想

一般人常將快感與美感混淆,認為美感就是快感,桑塔亞那則敏銳察覺到快感與美感實有差異。美感與客體的關係,在於美感產生之前,呈現物我合一的和諧狀態,即物中有我,我中有物;於美感產生之際,行動與快感之滿足程度是一致的;而待美感產生之後,客體依然存在,具有公共性、社會性、歷史性、傳統性,可以為大眾所享,故美感是一種普遍性的經驗,即美感乃是一種客觀化的快感。而快感與美感恰巧相反,快感為私有、自私自利所得的結果,具有獨佔的性質。快感產生之前,物我相對有別,即主體的感覺與客體的性質是相對的;美感產生之際,行動在先,後得滿足;快感產生之後,客體往往被消滅,即快感往往以消滅對象為條件。此外,桑塔亞那肯定美為一種價值,價值包含於情感之中;美是一種積極內在價值,與消極外在的道德價值有所不同。

桑塔亞那的「美感」表現說-以「兩個芙列達」為例

如同西裔美籍美學家桑塔亞那,墨西哥畫家芙列達.卡蘿 (Frida Kahlo) 有著熱情的拉丁血統,她生性樂觀積極,個性愛恨分明。四十七歲的短暫生命中,病痛及死亡總是伴隨著卡蘿:六歲罹患小兒痲痺;十八歲時又經歷一場嚴重的車禍,使得她脊髓、骨盆斷裂;之後企圖為丈夫里維拉( Diego Rivera, 1886-1957, 墨西哥三大壁畫家之一)生子,歷經三次流產;生命將盡之時,右腿又遭截肢。一般人若遭遇到如此挫折,定會自暴自棄、自怨自艾,而卡蘿肢體的痛處、生命的殘缺卻成就了其繪畫之偉大。由於病痛纏身,常局限於病床上,最常相處的同伴就是卡蘿自己,卡蘿以自畫像為題材,不斷地檢視傷口,從檢視的過程中自我療傷、自我癒合。

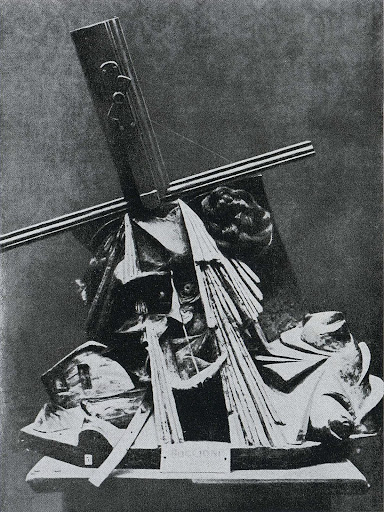

「兩個芙列達」(1939)(圖一)是卡蘿與風流的里維拉離婚後所作的作品。畫面中有兩個芙列達:畫面右側的芙列達身著墨西哥特旺納裝,左側則穿著白色高領維多利亞式歐洲服裝,兩者的心皆赤裸裸地呈現在觀眾面前。如生命共同體,兩者的心血管彼此相連,血管一端纏繞著墨西哥卡蘿的左手臂,連接里維拉的肖像,為愛而活;另一端為失去所愛、失去自我的歐洲卡蘿以剪刀截斷,鮮血自截斷的血管中流出,彷彿將因血留不止而死。兩個芙列達相互扶持,象徵藝術家的自愛及孤寂。

當觀者見到此一畫作,要立即以言語表達內心情感是非常困難的,尤其卡蘿的痛處是個人式的:若是平日生活幸福美滿的人,便無法體會卡蘿的心情;但若是病痛纏身、愛情落空之人,可能就會感觸良多,這是因為卡羅的人生體驗觸動了我們對相似情感的聯想。桑塔亞那認為,由各種客體透過聯想而產生的性質就是表現。在表現中有兩個客體,其情緒效果屬於第二項或被暗示的客體。表現可藉暗示使無趣的客體本身變得更美,或增強所已具有的美。形式或素材中,只有一客體及其情緒效果。1「兩個芙列達」第一項表現客體是我們肉眼所見分別穿著墨西哥傳統服裝、歐洲仕女服裝的芙列達之表象。第二項表現客體,即暗示性的客體,透過第一項表現客體的外表形式,以我們的心眼洞悉其內在涵意,芙列達的服裝象徵了她個人血源傳統,若明瞭當時她與里維拉的婚姻危機,更能感受到她內心的孤寂,充其量也只能與自己作伴,自我安慰扶持。

桑塔亞那對「表現性」( expressiveness) 與「表現」(expression)的區別又加以解釋:「表現性」意謂事物所具有的暗示能力,而「表現」為表現性在這事物中所能造成之審美修飾。表現性為經驗所給予任一意象的能力,喚起心中其他意象,表現性進一步就成審美價值。包含喚起的各種聯想中之價值,合併於當前客體,變成了表現。2 芙列達的視覺意象不僅是個人情感的表露,她將作品提昇至大我的國族情感,歐洲芙列達將心臟末端剪斷,仰賴墨西哥芙列達的扶持,似乎暗示著芙列達對墨西哥的愛國情懷,即使歐洲文化及血統是她生命的一部分,芙列達將作品由個人式自傳的意象精煉成人類普遍的情感,這是芙列達作品價值偉大之所在。「兩個芙列達」喚起各種聯想中之價值,上述是其審美價值之一,喚起聯想價值的能力為「表現性」,結合畫面中兩個芙列達的意象,成就了該畫作的表現。

我們似乎仍對桑塔亞那的兩項表現內容含糊不清,在此作一概略性說明。第一項表現(the first term) 包括客體的形式與內容,第二項(the second term) 表現包括客體表象下的隱喻。第一項表現容易被忽略,因為對表現無所貢獻,而貢獻於有表現力的客體之美,是刺激的來源,決定之後所發生的聯想之特性及範圍。第二項表現可以是生理的、實用的、消極的,但當它轉成第一項時,是積極而審美的價值。這裏指的是源於由消極價值轉變成審美價值的現象產生的喜劇、悲劇、崇高的理論,這三種審美價值似乎藉惡的暗示來取悅我們。3初見芙列達作品的人,定會被她無情直接地將自身器官展露而驚嚇到,患有病痛的人會特別意識到自己的痛楚,芙列達在「兩個芙列達」中如醫學般地精密描繪心臟,並非真的有心臟疾病,而是在情感上受到莫大的打擊。為傳達芙列達無以復加的痛,選擇寫實技法成為她創作形式的必要性,而以超現實手法表現:兩個芙列達面部漠然看著觀眾,儀態平靜詳和,構圖左右對稱,但是經El Greco式的浮雲背景及赤裸裸地錐心刺痛的對比,帶給觀眾莫大的緊張不安。以古典美的觀點,這幅畫哪稱得上美? 血淋淋地將心臟、血管外現,這種表現是生理的、消極的,大眾無法直視的,如同遇到觸目驚心的車禍現場會盡量撇開目光。此種殘酷外現的結果是卡蘿內心的真實,真實成為醜得以存在的藉口,現代藝術多主張表達藝術家個人真實情感,即使畫面的不愉悅,但因為具真實性而有美的價值。無物本質是醜陋的,當實用目的過度表現才會變的醜陋,藝術必須審察其場合情勢,必須調整形式始能適切地融入生命中,因為審美的範疇是在生命之內。美感藉我們得苦難尋求華美,在我們的不幸中發現歡樂。4

談及芙列達的藝術,「死亡」的主題是她畫作的核心,死亡對芙列達來說就如她的同伴,陪著她共眠、伴著她共舞,但對應著「死亡」的主題是「生命」,芙列達其實是要表達她生命的韌性,透過不斷地蔑視死亡、嘲諷死神,芙列達得到精神上的救贖。正是透過藝術將消極的死亡喚醒、沖淡、昇華,芙列達得以正視死亡,對死亡的觀照令人忍受。表象之愉悅混合了恐懼,形成了悲愴(pathos),但事實上是藉著各種積極的美之附加,這些醜惡的經驗才能在默觀中變得怡人。5

在芙列達的家鄉墨西哥,每年會歡度十一月二日的「死亡節」( Day of the Death),墨西哥人將死神的形象製成糖果、玩偶,甚至裝扮成死神的模樣,將死亡的觀念融入生活中,親近它、玩弄它,對死亡的恐懼得以舒解,墨西哥人如此豁達的生死觀,與東方消極地視死亡為不可言道的禁忌形成強烈對比。正是墨西哥人積極面對死亡、戰勝死亡,使死亡的醜惡為人所接受、釋懷。

即使卡蘿天性樂觀,但她將自己詮釋成悲劇性人物,不斷將她的痛苦釋放於畫面上,或將自己變身成為萬箭穿心的聖者巴斯提安( Saint Sebastian )(圖二)、或成為佩戴荊棘頸圈的受難者(圖三),僅管卡蘿面部表情總是漠然,但每每能喚起觀眾的同情。這些特殊圖象是在基督教文化脈絡之內,除感受到卡蘿個人的痛外,亦能觸動觀眾宗教情懷。這種觸動是因為聯想到惡,惡常被人視為一約定成俗的名稱,而非感情的價值符號,是惡所帶來生動而刺激的情感取悅我們,並非惡本身,這是一種價值。若我們並不特意察覺,惡的苦處對我們彷彿是不存在的。 但對無所不察的心知,就會意識到這些痛處。喚起觀眾的同情,才能感受到悲愴。體會到悲劇情感之前,要先知道惡的存在,意識到惡才會沉浸到受難者之經驗中,使我們感同身受。6事實上,在悲劇與崇高的美中,生命中的惡是全體人類超越光輝(transcendent glory)之元素。7崇高常被認為是依想像的惡所鼓動之恐懼而來,但這種恐懼必須加以禁抑與壓制,否則所有的激情會因為過於尖銳而不能結合到任一客體中;而崇高就不會是事物的一種審美性質,而仍是主觀中的一種情續狀態。恐懼的暗示使我們退縮到自身中,因安全或漠然之併發意識而重新振作,始具有崇高真正所在的超脫與釋放的情意。8

觀眾或許會對局限於病床的卡蘿報以同情,認為她的世界很狹小,但藝術家的想像力超乎常人,天馬行空馳騁在畫布之上,卡蘿曾表示她已有了翅膀又何需雙腳。桑提亞那提到憐憫(pathetic),可緩和我們共鳴的感情,使之成為愉快的,寓含在表象媒介之種種美之間,及各種價值之伴隨表現中。過於消極與流於懺情不足以容納各種悲劇情感之較高音調與較大之美。憫情是客體的一種性質,同時是可愛及悲傷的。9藝術家以強大的意志力與悲憐的命運相抗衡,此種抗衡產生悲劇情感、甚至崇高精神,因而產生愉悅感。倘若卡蘿自艾自憐,放棄生存的希望,遺忘對里維拉的愛,畫面所呈現的定是消極頹廢的芙列達,觀眾亦會陷溺於悲痛的深淵,難以自拔,毫無愉悅感可言,美感亦復無存。

桑提亞那認為美是一種價值,客體的審美效果恒在於觀賞者所存在意識之整個情緒價值,藉向外投射將價值歸於客體,此一投射即為美的客觀性之根據。價值可能在客體本身藉以被感知的過程中,我們就有了感覺與形式的美;價值可能起於其他為這客體之感知所引發的各種觀念之最初形成,而有了表現的美。10「兩個芙列達」除了表象所見的芙列達面容相似,但其內在的特質完全不同,堅強與軟弱、愛與不愛、本土情懷與歐洲文化、異性戀與同性戀(或自戀),芙列達人格的多重性及極端性賦予觀眾複雜的情緒,卡蘿藝術的審美價值並非單一的,因此觀眾對「兩個芙列達」感知所產生的各種想法感受,皆是其審美價值。

桑提亞那主張美是一種「被當作事物性質的快感」( “ pleased regarded as the quality of a thing”) ,這種快樂主義的學說如同上述,是客觀化的快感,非主觀化的私情。主張藝術感染性的俄國文豪扥爾斯泰(Leo Tolstoy, 1828-1910),視藝術為人類相互溝通的方法之一,以藝術傳達自己的「情感」於他人,人類用聽覺或視覺來領受他人情感的表現,便能和表現情感的人同受一樣的情感,將藝術家及觀賞者的情感合而為一。藝術作品中感染性的多寡,依三要素而定:1. 所傳達情感特色之多少,2. 情感的表現方式的明晰度,3. 藝術家態度的真實,即藝術家自己感受所傳情感的力量之多少。11 無庸置疑,卡蘿的情感特色是獨一無二,無論在表現方式、或情感的真實度都足以感動觀者。然而,托爾斯泰對美的價值觀點是有爭議性的,他以其宗教觀來判斷藝術品的優劣,認為宗教藝術、普遍性的藝術就是好的藝術:表現基督教教義的精華-平等博愛的藝術,就是好的藝術;將人類共同擁有最真摯、最單純的情感表現在作品中,感動所有的人,就是普遍性的藝術,具有美的價值。卡蘿的作品並非表現平等博愛,亦不全然具有普遍性,不能因此抹煞其作品的價值,其藝術的感染力強度證明卡蘿藝術的偉大。扥爾斯泰的學說太過泛道德、泛宗教論,將美的價值以實用目的所窄化;而桑塔亞那的美感表現,包括了實用目的與精神形式、普遍性與獨特性、消極與積極,實用、消極、生理的第二項表現可轉換至具積極審美價值的第一項表現,桑塔亞那在表現的論點上實比托爾斯泰具客觀性及創意性。

義大利美學家克羅齊(Benedetto Croce, 1866-1952) 認為,直覺就是表現,而直覺是純粹的精神事實,於內心產生,亦在內心完成。表現並非如常人所認為是外現(externalization) 作用,將內心的構想表現於外,克羅齊主張原始的直覺(original intuition) 在內心產生,作品就在內心完成(internalization)。克羅齊的主張聽起來似乎有點玄,因為他對直覺的要求是高標準的,非無則有。台灣美學學者劉文潭對直覺定義為:「不假思索、不假推理、不假回憶,當人之心靈即能當下直接全盤掌握個別事物的性相,此一心能謂之直覺。」藝術家透過直覺在內心創造、完成無以數計的作品,而觀眾所看到現於外的作品,只不過是藝術家情感的備忘錄,直覺的物質記號。克羅齊的直覺說迥然不同於桑塔亞那的美感說,心能強過聯想、記憶等間接暗示,藝術家的作品在直覺說的範疇下比所謂的備忘錄更具完美的價值、作品產量更多。高標準的直覺說對藝術家來說是一種積極的目標,桑塔亞那的美感說則採中庸之道,較符合藝術家實際創作時所考慮的表現觀點。

桑塔亞那的美感說、扥爾斯泰的情感說、克羅齊的直覺說,三學說是傾向唯心論路線,到了一九六○年代,蘇珊.朗格( Susanne Langer) 以符號論一脈相承,將藝術的表現性視為人類情感的符號,藝術品所表現的情感是一個真正隱喻的意義,或者是宗教神話的價值。藝術的主要功能就是體現感情,我們因而能觀照、理解藝術。12這些學者都曾強調情感的表達,桑塔亞那談及人類的各種情感:喜劇的荒謬滑稽、悲劇的悲愴憫情、崇高的恐懼無量(immerse), 融合其他積極的情感價值,不悅的情緒昇華超脫而產生美感,暗示的惡為良善的意志所戰勝,就如同卡蘿從未宿命地看待殘缺的生命,積極地對抗那殘缺,使得她生命完滿,達到人類企盼的真善美境界。桑塔亞那之美感表現說的積極性、客觀性、廣泛性,符合人性的真切需求,經得起時間的考驗,仍會適用於二十一世紀前衛藝術,對人類文化又會產生另一種新的時代意義。

參考書目

1. George Santayana, The Sense of Beauty, The Modern Library, 1955

2. John Hospers ed, Artistic Expression, Meredith Corporation, 1971

3. Raman Selden ed., The Theory of Criticism: From Plato to the Present, Longman, 1988

4. Hayden Herrera, Frida Kahlo: The Paintings, Harper Perennial, 1991

5. Andrea Kettenmann, Frida Kahlo: Pain and Passion, Benedikt Taschen, 1993

6. Isabel Alcántara & Sandra Egnolff, Frida Kahlo and Diego Rivera, Prestel, 1999

7. 桑塔亞那著,杜若洲譯, 《美感》, 晨鐘出版社, 1971年

8. 劉文潭著, 《現代美學》,臺灣商務印書館, 1993年

9. 劉文潭著, 《西洋六大美學理念史》,聯經出版, 1993年

10. 劉文潭著, 《新談藝錄》,時英出版社, 1998年

11. 托爾斯泰著,耿濟之譯, 《藝術論》,遠流出版, 2000年